ニュース & ブログ (めがねの荒木 逗子店)

追浜店のブログ ・ 衣笠店のブログ ・ 逗子店のブログ ・ 久里浜店のブログ

[逗子店] 2020-02-13

難聴と日本語

こんにちはー!

新型コロナウィルスが全世界で脅威となっています。

乾燥の激しい今の季節は、手洗い、うがいでしっかりと予防しましょう。

さて、本日は「難聴と日本語」について

新型コロナウィルスが全世界で脅威となっています。

乾燥の激しい今の季節は、手洗い、うがいでしっかりと予防しましょう。

さて、本日は「難聴と日本語」について

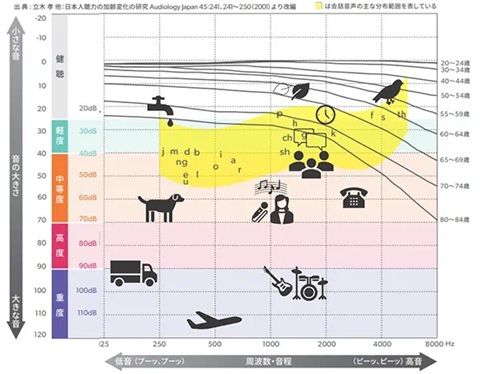

日本語は他の言語と比較して周波数帯の低い言語であると言われています。

耳の奥にある「蝸牛(かぎゅう)」と呼ばれる小さな器官の中に、耳に入ってきた音を感知する有毛細胞があります。

かたつむりの殻の形に似たこの細胞は、音の振動を、

高い音を感知する部分から、低い音を感知する部分へと伝えていきます。

つまり耳の構造上、入り口側にある高い音を感知する細胞は振動する回数が多くなり、

低い音を感知する細胞に比べると早く摩耗してしまいます。

そのため最も一般的な難聴の一つである感音性難聴になると、

一般的には高い音から聞こえにくいといった状況がうまれます。

感音性難聴は、加齢による有毛細胞の摩耗や聴神経の損傷などによって生じますが、

摩耗は個人差もありどの音が聞こえにくいかは一人ひとりで異なります。

感音性難聴は現在のところ根本的な治療法は存在しませんが、

難聴の度合いに応じて、補聴器または人工内耳によってかなり効果的に聞こえの問題に対処することができます。

• 「ふ」「し」「しゅ」といった音

• 「さ」「し」「た」「ち」などの子音

• 「ぱ」「た」「ば」「だ」「が」などの子音

このような比較的高い周波数帯の子音はエネルギーが小さいので、

「あ」「お」「う」のようなエネルギーの大きい低い周波数帯の母音によってかき消されます。

そのため高い音の聞こえが悪くなると、一部の単語を理解するのが難しくなります。

かながわのさとうさんは、しちねんまえ、バイクをかった

このような言葉は、高い周波数の「が」「さ」「し」「バ」が聞きづらくなるため

かな●わの●とうさんは、●ちねんまえ、●イクをかった

という風に聞こえます。騒音の多い場所ではさらに、聞き間違いが起こりやすくなる可能性が高まります。

(※●は不明瞭に聞こえる部分)

人の聞こえは、記憶や習慣とも密接に関係しており、

家族や友人の声など、比較的馴染みのある声はより聞きやすいとされます。

近年の研究では成人だけでなくよく知っている人の声を聞くことは、

学齢期の子どもたちの話しことばの言語処理能力を向上させるもとされ、

子供たちもまた話し手から得たことばの情報を蓄積し、

その後の聞き取りに活用していることが示唆されています。

補聴器は文字通り聞こえを補うものですが、

音の聞こえ方は、たとえ同じ場所であっても一人ひとり異なるものです。

補聴器を使う際は、自分の聞こえ方にあった補聴器を見つけることが何よりも大切になってくるのです。

そのサポートの一端を、我々に任せていただければ非常に幸いです。

是非お気軽にご相談くださいね。

大浦

逗子店 [ きこえの相談室~補聴器~ ] 2020-02-13

おすすめブログ

-

2025-04-03

補聴器の種類

-

2025-03-30

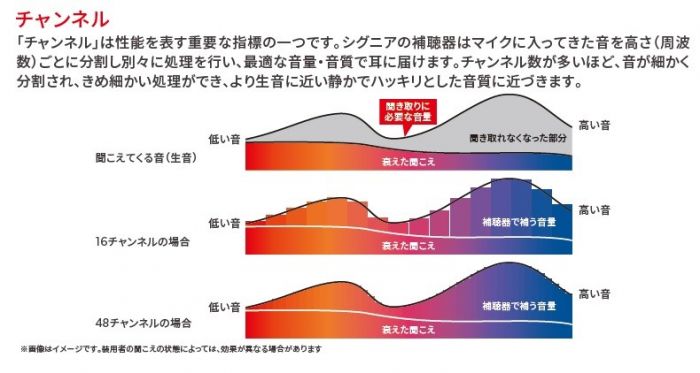

補聴器のチャンネルとは?

-

2025-03-27

とても小さな充電補聴器

-

2025-03-03

補聴器相談お気軽に!

-

2025-02-25

【お客様の声】補聴器を始めたきっかけ

-

2025-02-08

補聴器を上手く充電するには?

-

2025-02-01

決算セール始まりました!!

SALE

-

2025-01-06

メガネはお湯で洗っていいの?

メンテナンス

-

2025-01-25

オシャレだけじゃない!レンズカラーの秘密

おすすめ!

-

2025-01-12

「ジョンレノン」のクラシカルな一山フレーム入荷しました

フレーム

-

2025-01-20

コスパ最強のサングラス入荷しました!

サングラス

-

2025-02-28

お勧めフレームのご案内

おすすめ!